"Non è uno slogan sbraitato con rabbia". La Heimat sussurrata di Silvia Baccanti

“Non è uno slogan sbraitato con rabbia. È una voce dolce che intona una ninna nanna. Non è il fumo che esce dalla canna di un fucile, ma quello che sale dalle pentole in cucina…”. Fa bene leggere le parole con cui Silvia Baccanti, giovane illustratrice e autrice di fumetti, racconta la Heimat (parola tedesca intraducibile, talvolta riportata in italiano come patria). La definizione è contenuta in una delle sue cartoline dall’Alto Adige-Südtirol pubblicate sulla prestigiosa rivista Internazionale.

Raggiungiamo Baccanti al telefono nella “sua” Val Badia, in cui è nata ed in cui è tornata dopo gli studi all’Accademia di Belle Arti di Bologna e il diploma all’ISIA di Urbino. Iniziamo a parlare e il suono delle campane subito ci interrompe, ma dura poco. Si svela piano, Silvia Baccanti, ma quando si lascia raggiungere si scopre che, oltre al grande talento per il disegno e l’illustrazione, c’è uno sguardo critico, affilato e profondo sul presente. Sguardo che non è assolutamente limitato dall’orizzonte verticale delle montagne della Val Badia, come lo definisce lei, e che sa ragionare lucidamente su temi che nel Südtirol-Alto Adige (e ormai a livello globale) sono ritornelli abusati e politicizzati: la lingua, l’identità, l’appartenenza. Partiamo da qui, da quell’idea di Heimat che, scrive Baccanti, a differenza della patria, non va difesa.

Considerato i tempi che viviamo, mi ha colpito molto la tua frase “La Heimat non è uno slogan sbraitato con rabbia”, riportata in una delle cartoline che hai realizzato per Internazionale.

L’illustrazione è parte di Sëdes, la pubblicazione della mia tesi di laurea. Quando ci stavo lavorando mi sono avvicinata al pensiero della linguista Ulrike Kindl, secondo cui, semplificando, l’identità ha bisogno di chiudersi nel momento in cui è fragile. Se una società conosce la sua identità non ha paura di accogliere identità diverse, non ha paura di perdersi in questi grandi discorsi su stranieri e migrazioni.

Tu proponi una visione più intima di appartenenza, una Heimat sussurrata.

Sì, l’idea della patria (parola che mi crea fratture) e Heimat come una cosa che devi difendere, accompagnata da un linguaggio violento, dalla difesa dei confini etc. è un segno di debolezza, mentre un immaginario più soft legato alla Heimat, più soffice e accogliente sarebbe una visione che aiuterebbe a guarire dalla narrazione attuale. Anche se può suonare come uno stereotipo stucchevole, non sarebbe troppo male rilanciare l’idea di una cucina calda, che accoglie ogni viandante…

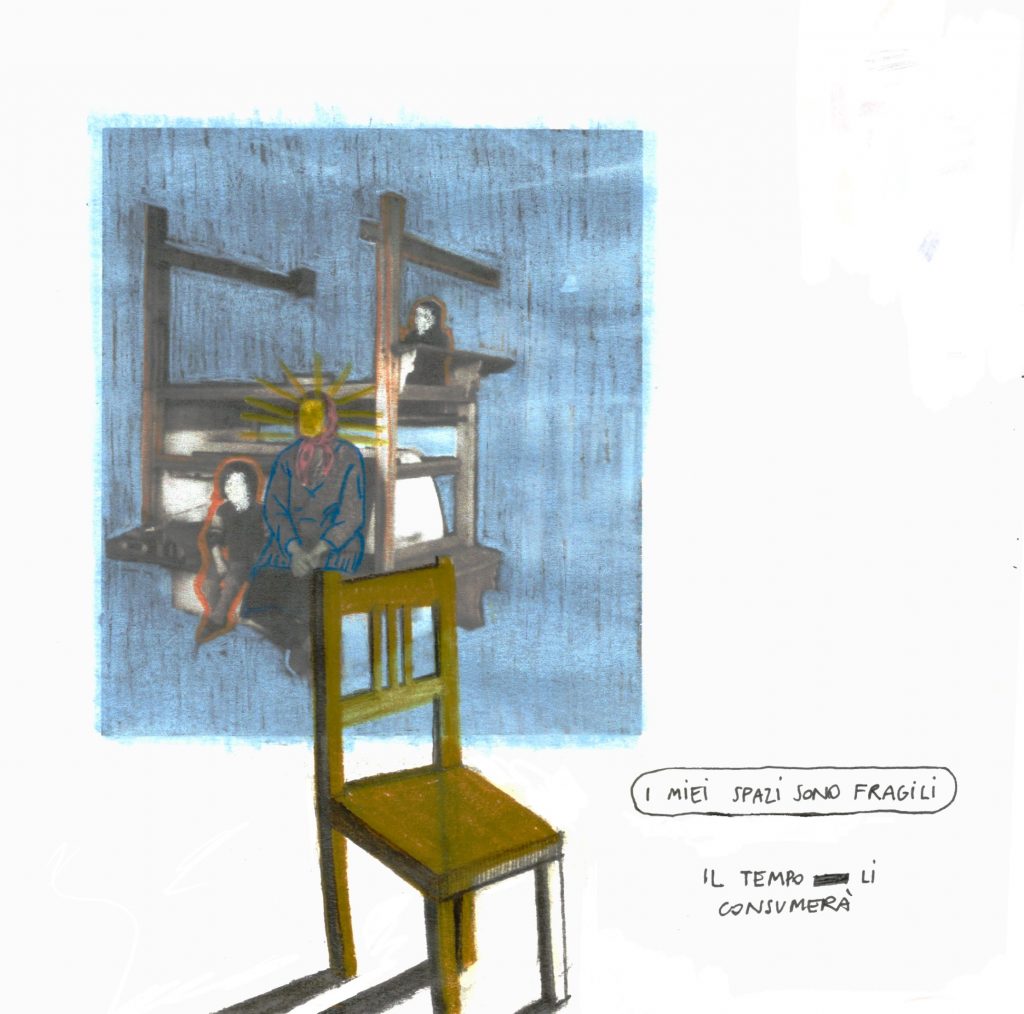

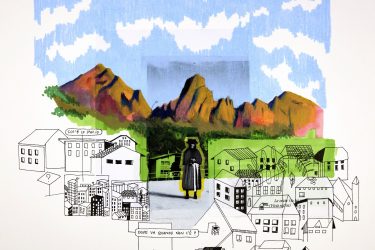

Un’illustrazione da Sëdes di Silvia Baccanti, courtesy of the artist

Tutto deriva da Sëdes, il racconto visivo che è stata la tua tesi e che prende il nome dalla parola ladina sëda, che indica “una striscia d’erba non falciata che faceva da confine tra due prati”. Nel lavoro ripercorri alcuni momenti della storia dei ladini delle Dolomiti. Ci dici di più?

In Sëdes ho immaginato una maestra delle Katakombenschulen e da lì partiva un ragionamento sulle Opzioni del ‘39, che hanno costretto gli abitanti del Sudtirolo a scegliere tra la lingua, ovvero la sfera culturale, o la casa come luogo fisico. La narrazione era un pretesto per ragionare sul legame tra questi due elementi.

E da qui hai toccato anche temi più vicini a noi, come ad esempio l’iperturistificazione delle Dolomiti.

La riflessione si svolge intorno a tre parole tedesche: Heimat, Heimweh e unheimlich – quest’ultimo aggettivo giocava sia con il concetto di perturbante che con il “perdere il segreto”. La parola unheimlich è composta infatti da heimlich -che sta per un segreto che conservi, che tieni nascosto- e dal prefisso negativo “un”, che nega questo “tenere custodito”. Se si svela troppo la Heimat, se la si sovraespone, diventa irriconoscibile: era un modo per parlare delle conseguenze dell’iperturismo. Ed era anche un po’ un volo pindarico su due diversi modi di perdere la Heimat: perché se ne viene allontanati dalle vicende storiche oppure per la fatica di riconoscere i luoghi di casa a causa dei cambiamenti profondi che li hanno attraversati.

Silvia Baccanti. Foto Luca Visciani

Ti piace esplorare parole e significati.

Ho una fascinazione molto personale per l’etimologia delle parole, se non disegnassi sarei linguista, penso che derivi da una combinazione di curiosità e dall’essere cresciuta tra più lingue contemporaneamente-l’italiano, il tedesco e il ladino- cosa che considero una specie di superpotere sottovalutato, sei un camaleonte…anche se ti trovi spesso in una zona grigia.

Secondo te in che modo sono legati all’attualità i temi di cui ti interessi?

Il tema della Heimat, del sentirsi a casa e riconoscersi in un posto è sempre attuale, anche se può significare cose diverse, perché le questioni legate all’ appartenenza sono diverse, c’è l’aspetto socioeconomico, che può implicare la difficoltà di sentirsi a casa in un edificio, concretamente, per mancanza di alloggi. E poi c’è la famosa Verkauf der Heimat, ha il tono dello sfruttamento turistico e del suolo. Sono temi attuali che si possono aggirare partendo da parole vecchie, la tradizione è sempre in cima alla lista in Sudtirolo, ma è molto mercificata e legata al folclore, specialmente nelle valli che funzionano a monocoltura turistica.

Ti riferisci alle “tradizioni” che spesso qui in Alto Adige-Südtirol vengono messe in scena ad uso e consumo turistico, penso alle nozze contadine, ad esempio, o alle sfilate legate al 15 agosto…

Si, è una contraddizione che capisco e che vivo anch’io. Tra i trentenni come me vedo però che c’è il desiderio di riscoperta e autentica conservazione di una identità ladina. Bisogna capire se questa conservazione debba passare anche per la macchina del turismo… sarebbe bello riuscire a creare un modello in cui la tradizione viene condivisa con l’ospite senza farla diventare una macchietta.

Il tuo lavoro può definirsi anche politico, considerata anche la sensibilità per i temi ambientali, come la recente illustrazione sul bostrico, che hai realizzato insieme a Federico Attardo.

Eh, sì giuro che non faccio apposta, ma sembro essere una persona politica! Vivere nel mondo è politico, il personale è politico, non avevano tutti i torti negli anni ’70. Si, mi sta a cuore la questione ambientale date le prospettive non rosee. In generale e nello spazio di due pagine si riesce a raccontare qualcosa, ma non tutto. Tornando allo sfruttamento turistico in Alto Adige: ogni tanto si dimentica che per vivere di turismo bisogna che ci sia la neve e che le montagne non crollino … Mi sembra che manchi una visione di lungo termine. Viviamo in una terra in cui lo sviluppo economico ha avuto una accelerazione e il pensiero culturale non è riuscito a seguirlo, nonostante non manichino iniziative interessanti.

Ultimo tema: si riesce a vivere facendo l’illustratrice oggi?

Non faccio solo l’illustratrice, non ci riuscirei, ti devi promuovere e se sei una persona che preferisce passare il suo tempo in studio a disegnare non hai tutto questo slancio, devo ammettere che io per me stessa lo vivo molto come un deficit…

Il lavoro creativo e culturale non è sempre riconosciuto economicamente come dovrebbe…

Si, penso che sia una questione di chiedere il compenso che ci si merita, ma non è facile perché pur di fare un lavoro si tende a sottostimarsi e questo genera un circolo vizioso e setta il mercato. Il vantaggio di vivere in Val Badia è che qui se hai bisogno di piccoli lavori che ti permettano di passare il weekend a disegnare non hai difficoltà a trovarli. Per quanto poco poetico so che a Bologna o Milano avrei più possibilità in ambito culturale ma i lavori extra sarebbero pagati molto meno.

Come ti poni rispetto al successo?

Ho una pessima relazione con il concetto di successo, il solo pensiero mi stanca e mi angoscia. Cosa significa successo, fare la copertina del New Yorker? Certo, sarebbe fantastico, ma per me vuol dire anche pagarmi serenamente l’affitto e passare il sabato sera con gli amici e andare in montagna. Poi credo che con costanza e una linea di principio creativa le belle cose arrivino comunque.

Caterina Longo

Immagine in apertura: Silvia Baccanti, questioni di spazio# foto courtesy of the artist